전통상례(傳統喪禮)

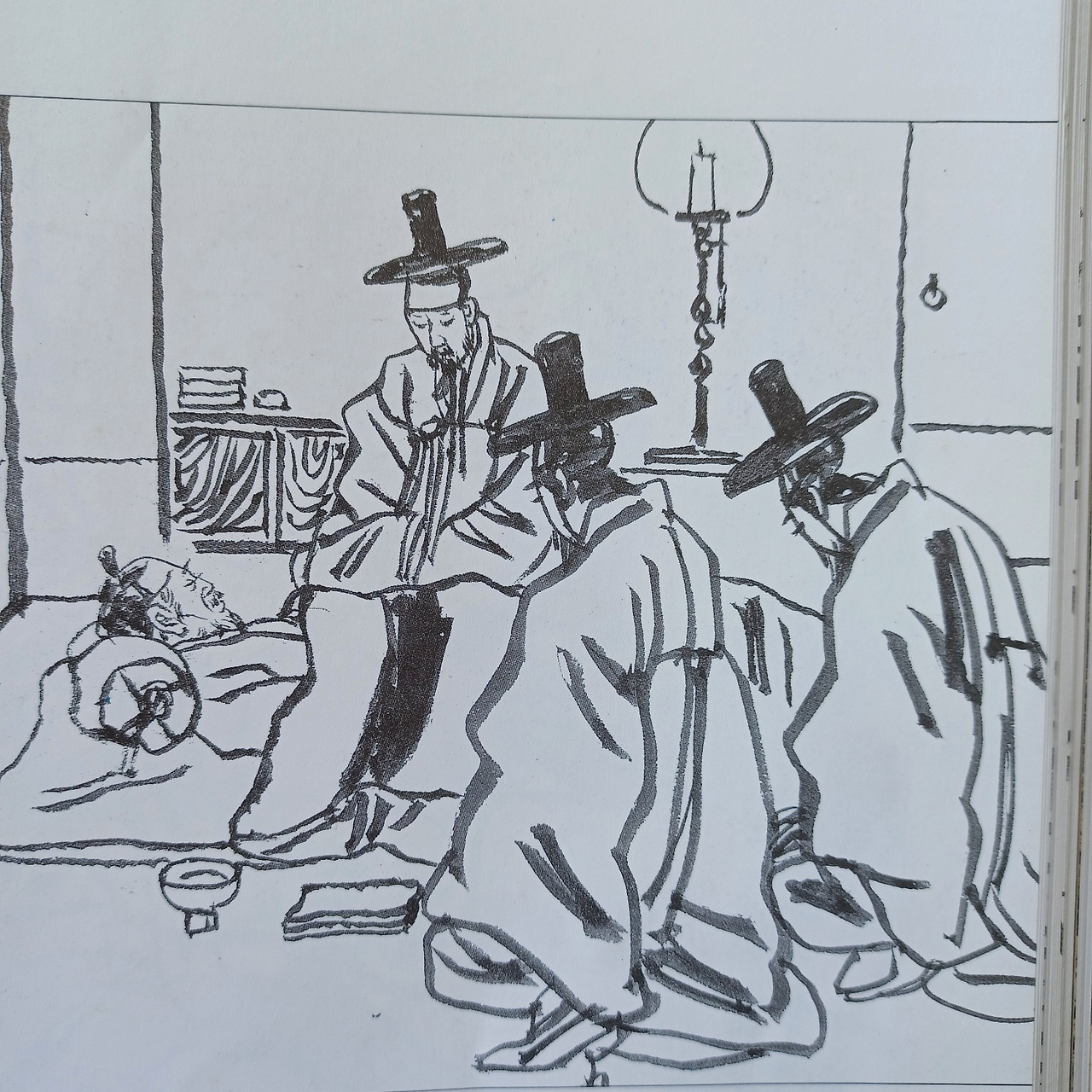

1.임종(臨終)

운명(殞命)이라고도 하는데, 원래 사람이 장차 죽을 때를 말한다.

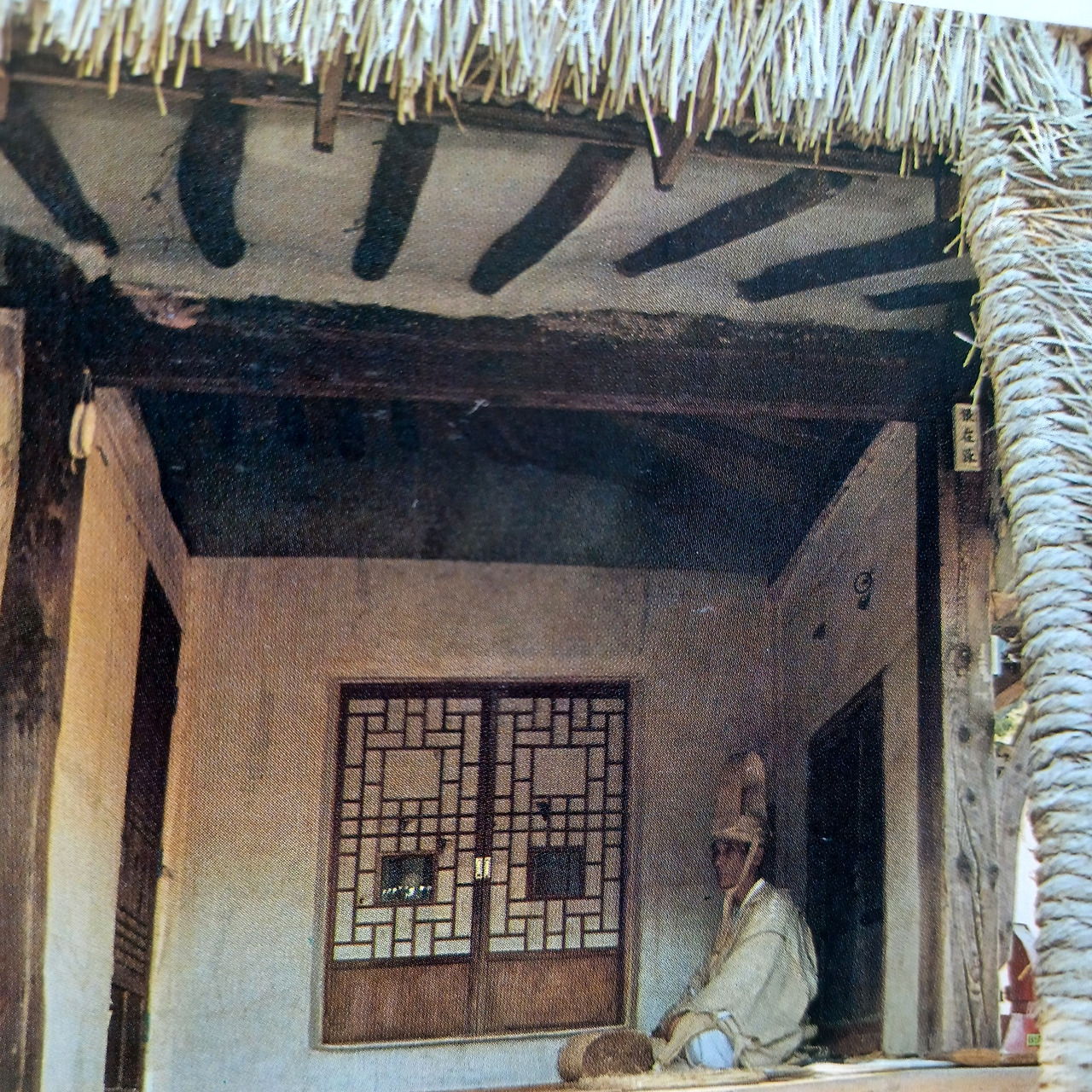

평상시에 거처하던 방을 깨끗이 치우고 환자를 눕힌 다음 요나 이불을 새것으로 바꾸고 옷도 깨끗한 것으로 갈아 입힌다. 이때 환자의 머리를 동쪽으로 하여 북쪽에 눕힌다.

옛날의 예법에는 남자는 여자가 지키고있는 데서 숨이 끊어지지 않게 하고, 이와 반대로 여자는 남자가 지키고 있는 데서 숨이 끊어지지 않게 한다고 『사상기(士喪記)』에 기록되어 있다. 그리고 집 안팎을 모두 깨끗이 청소한 다음 조용히 앉아서 숨이 끊어지기를 기다린다.

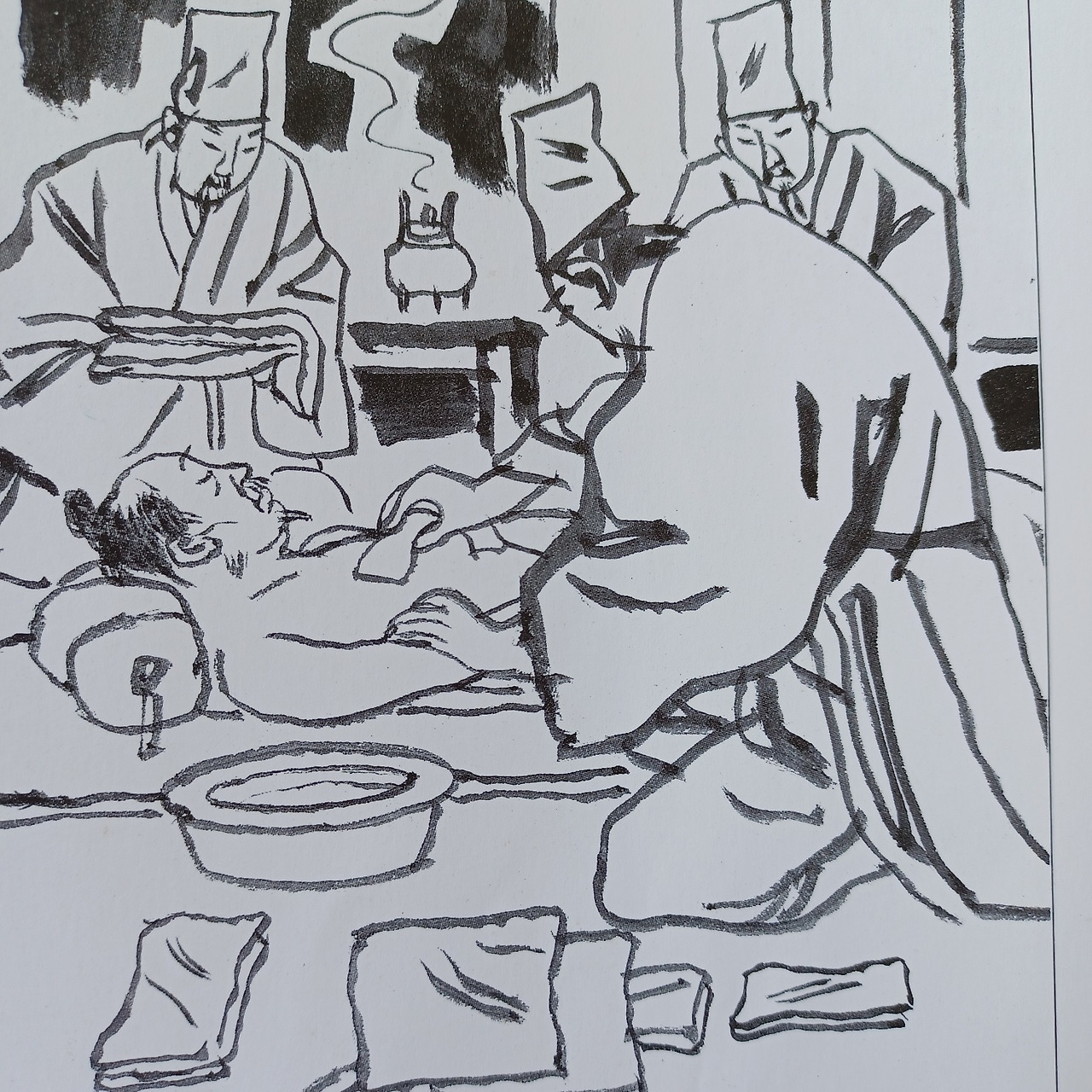

2.수시(收屍)

숨이 끊어지면 먼저 눈을 감기고 깨끗한 솜으로 입과 귀와 코를 막고 머리를 높고 반듯하게 괸다. 시체가 굳기 전에 손발을 고루 주물러 편 다음 남자는 왼손을 위로, 여자는 오른손을 위로 하여 두 손을 한데 모아 백지로 묶고, 발도 가지런히 하여 백지로 묶는다. 이는 사지를 뒤틀리지 않고 반듯하게 하기 위함이다.

백지로 얼굴을 덮은 후 칠성판(七星板) 위에 눕히고 흩이불을 덮는다. 이 절차는 아주 정성껏해야 한다. 만일 소흘리 하면 수족이 오그라들어 펴지지 않으므로 염습(殮襲)할 때 큰 걱정이 생기게 된다.이것이 끝나면 곡(哭)하는 집도 있으나, 고복(皐復)이 끝난 뒤에 곡을 하는 것이 옳다.

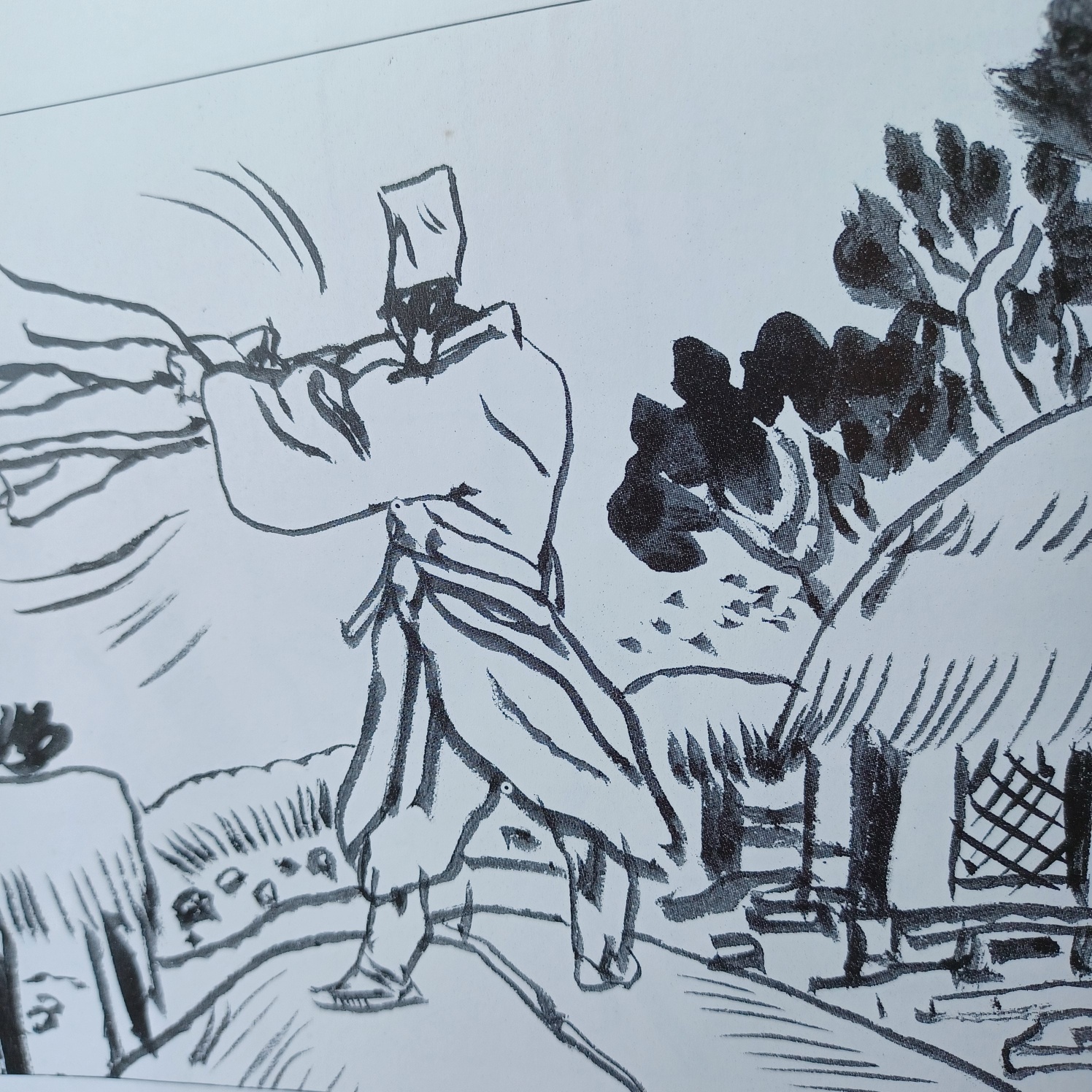

3. 고복(皐復)

고복은 곧 초혼(招魂)이다. 남자의 초상에는 남자가, 여자의 초산에는 여자가 죽은 사람의 상의(上衣)를 가지고 동쪽 지붕으로 올라가, 왼손으로 옷의 깃을 잡고 오른손으로는 옷의 허리를 잡고서 북쪽을 향해 옷을 휘두르면서, 먼저 죽은 사람의 주소와 성명을 왼 다음에 "복(復)! 복! 복!"하고 세 번 부른다.이는 죽은 사람의 혼(魂)이 북쪽 하늘로 가고 있다고 하여 혼이 다시 돌아오도록 부르는 것이니, 이렇게 해도 살아나지 않아야 비로소 죽은 것으로 인정하고 곡(哭)을 하는 것이라 했다. 이때 죽은 사람의 벼슬이 있으면 모관모공(某官某公)이라고 벼슬 이름을 부르고, 벼슬이 없으면 학생모공(學生某公)이라 한다.

4.발상(發喪)

발상이란 초상 난 것을 발표하는 것을 말한다. 우선 상주(喪主)와 주부(主婦)를 세우는데, 아버지가 돌아가시면 큰 아들이 상주가 되지만 큰 아들이 없을 때는 장손(長孫)이 승중(承重)하여 상주가 된다. 아버지가 있으면 아버지가 상주가 된다. 또 아버지가 없고 현제만 있을 때는 큰 형이 상주가 된다. 주부는 원래 죽은 사람의 아내이지만 아내가 없으면 상주의 아내가 주부가 된다.다음으로 호상(護喪)은 자제들 중에 예법을 아는 사람으로 정해서 초상일을 모두 그에게 물어서 하게 한다. 다음 사서(司書)나 사화(司貨)는 자제들이나 이복(吏僕)들 중에서 정하는데, 사서는 문서를 맡고 사화는 재물을 맡아 처리한다.

5.전(奠)

전이란 고인을 생시와 똑같이 섬긴다는 의미에서 제물을 올리는 것을 말한다. 시신의 동쪽에 놓인 제상 위에 집사자(執事者)가 포(脯)와 젓갈(醢)을 올려 놓는다.다음으로 축관(祝官)이 손을 씻고 잔에 술을 부어 제상에 올린다. 모든 초상 범절에 주인은 슬퍼햇 일을 볼 수가가례 없기 때문에 집사자가 대신 행하는 것이다.고례에는 ‘사람이 죽으면 우선 제물을 올린다’고 했는데 『주자가례』에는 `습을 한 뒤에 제물을 올린다`고 했다. 이는 대개 염습을 당일에 하기 때문에 전을 먼저 올려도 무방하다는 말이다.다음으로 호상이 목수를 시켜서 관(棺)을 만들게 하고,친척이나 친지들에게 부고(訃告)를 보넨다.임종에서 부터 이 절차까지를 초종(初終)이라 한다.

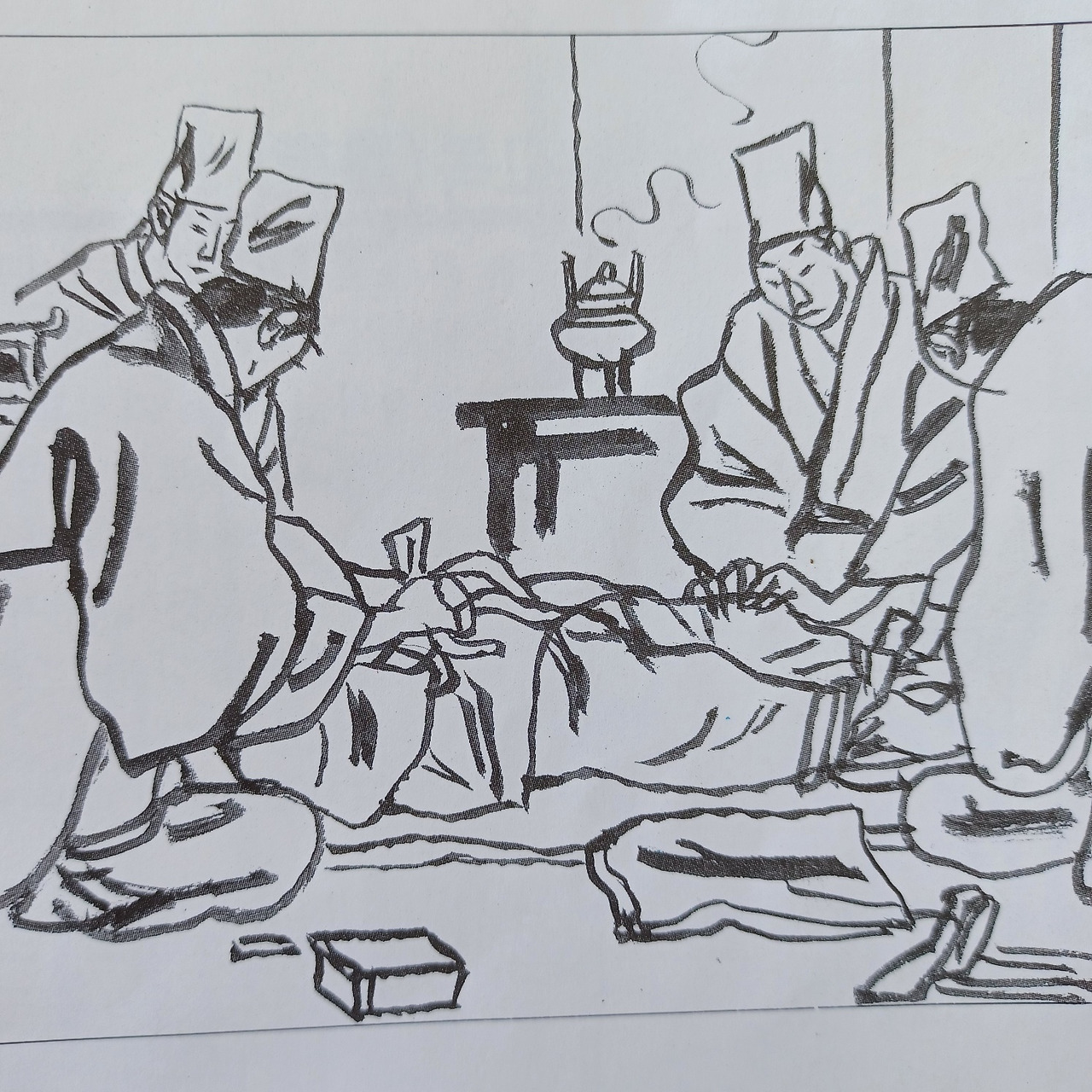

6.습(襲)

습은 시체를 닦고 수의(壽衣)를 입힌 뒤 염포(殮布)로 묶는 절차로서 염습(殮襲) 또는 습염(襲殮)이라 한다.먼저 향나무 삶은 물이나 쑥을 삶은 물로 시신을 정하게 씻기고 나서 수건으로 닦고 머리를 빗질하고 손톱과 발톱을 깍아 주머니에 넣는다. 이것은 대렴(大殮)을 할 때 관 속에 넣는다.이것이 끝나면 시신을 침상(寢狀)에 눕히고 수의(壽衣)를 입히는데, 옷은 모두 오른쪽으로 여민다. 다음으로 습전(襲奠)이라 하여 제물을 올리고 주인 이하 모두가 자리에서 곡한다. 이어 시신의 입 속에 구슬과 쌀을 물려 주는데 이를 반함(飯含)이라 한다.염슴의 절차가 끝나면 시자(侍者)는 이불로 시신을 덮는다. 이를 졸습(卒襲)이라 한다.이때 화톳불을 피우고 영좌를 꾸민다. 교의에는 혼백(魂帛)을 만들어 얹고 명정(銘旌)도 만들어 세워 놓는다. 이 의식이 끝나면 친족 친지들이 들어가서 곡한다.

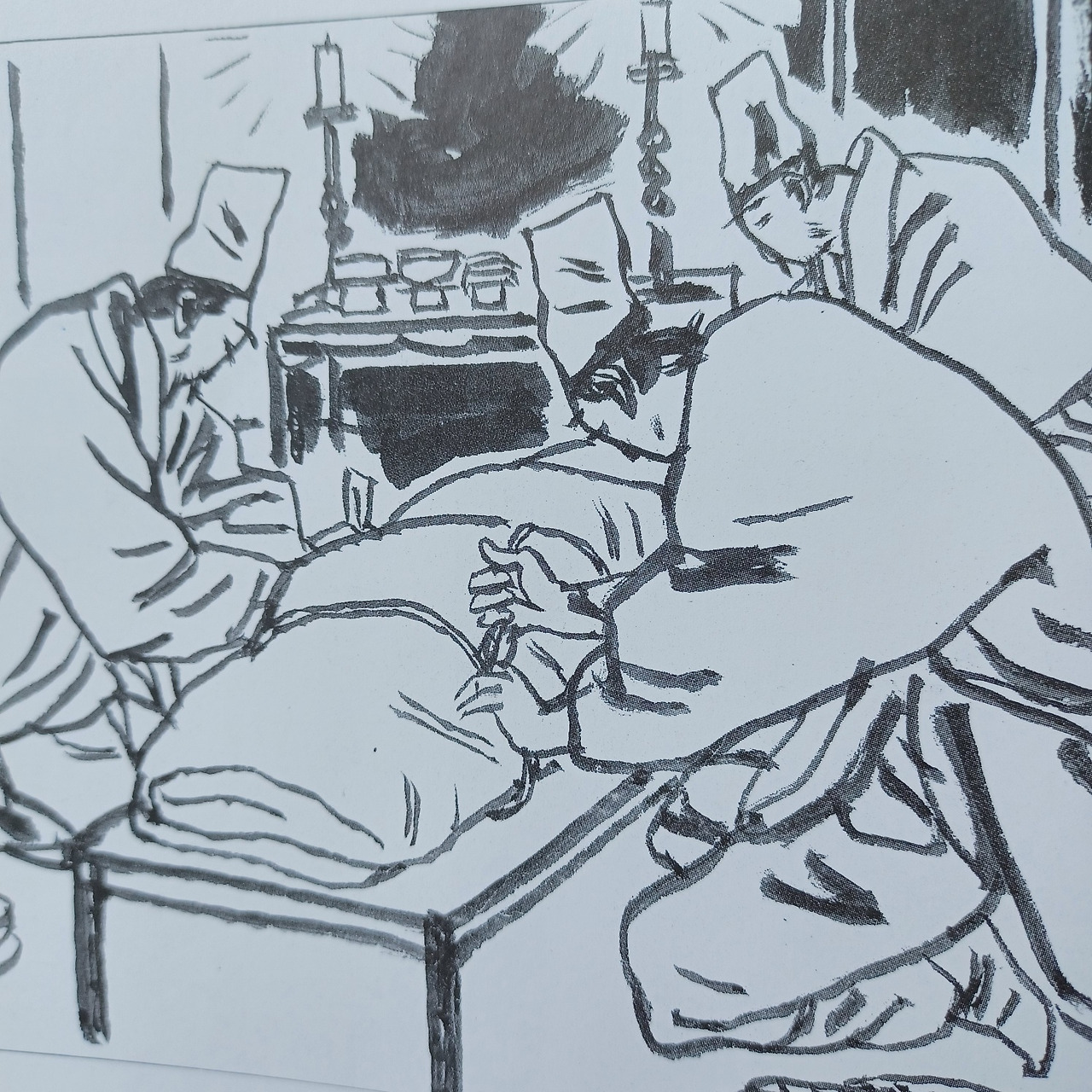

7.소렴(小殮)

소렴이란 시신을 옷과 이부로 싸는 것을 말한다.

죽은 다음 날 아침 날이 밝으면 집사자는 소렴에 쓸 옷과 이불을 준비해 놓는다.

머리를 묶을 삼끈과 베끈을 준비하고 소렴상(小殮牀)을 마련하고 시신을 묶을 베와 이불과 옷도 준비한다. 이것이 끝나면 제물을 올린 다음 소렴을 시작 한다.

우선 시신을 소렴상에 눕히고 옷을 입히는데, 옷은 좋은 것ㅇ로 골라서 입히고 이불은 겹으로 한다. 옷을 입힐 때는 왼편으로 부터 여미되 고름은 매지 않으며, 손은 악수(握手)로 싸매고 멱목(幎目)으로 눈을 가리고 폭건과 두건을 씌운다. 이불로 고르게 싼 다음, 장포(長布) 두 끈을 찢어 각각 매고 속포(束布)로 묶는다. 이때 속포 한쪽 끝을 세 갈래로 찢어서 아래로 부터 차례로 묶어 올라간다.

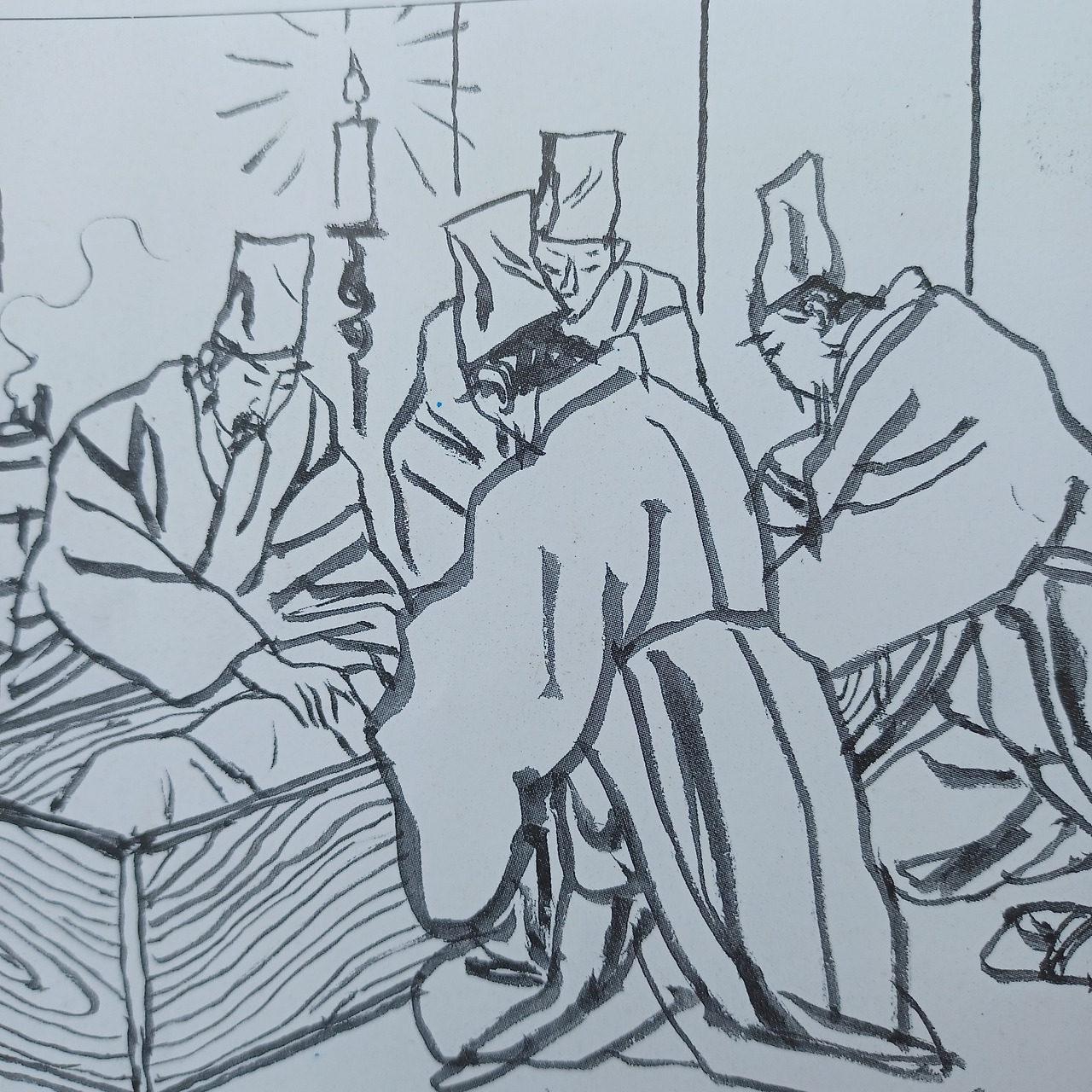

8.대렴(大殮)

대렴이란 소렴이 끝난 뒤 시신을 입관(入棺)하는 의식으로서 소렴을 한 이튼날, 즉 죽은 지 사흘째 되는 날에 한다. 날이 밝으면 집사자는 탁자를 가져다 방 동쪽에 놓고, 옷 한 벌과 이불 둘을 준비 한다. 시신을 맬 베는 세로는 한 폭을 셋으로 쪼개서 소렴 때와 같이 하고 가로는 두 폭을 쓴다.

다음으로 관을 들여다가 방 서쪽에 놓고 입관 하는데, 이때 제물을 올리는 것은 소렴 때와 같이 한다. 이때 자손과 부녀들은 손을 씻는다. 대렴금으로 시신을 싸되 먼저 발을 가린 다음 머리를 가리고 또 왼쪽을 가린 뒤에 오른쪽을 가린다. 장포와 횡포 순으로 맨 다음 시신을 들어서 관 속에 넣는다. 생시에 빠진 이나 먼저 깎은 손톱 발톱을 담은 주머니를 관 귀퉁이에 넣는다.

이것이 끝나면 병풍이나 포장으로 관을 가린 뒤 관 동쪽에 영상(靈牀)을 마련하고 제물을 올린다.

9.성복(成服)

대렴이 끝난 이튼 날, 죽은 지 나흘째 되는 날 조 하는 의식이다. 날이 밝으면 오복(五服)의 사람들이 각각 그 복을 입고 제 자리에 나간 후에 조곡(朝哭)을 하고 서로 조상(吊喪)한다.

『상례비요(喪禮備要)』에 보면,사람들이 차마 그 부모가 죽었다고 생각할 수 없어서 죽은 지 나흘이 되어 대렴을 하고 그 날로 성복을 하는 수가 간혹 있는데 이는 예에 어긋난다고 씌여 있다.

조상을 할 때는 오복의 차례대로 행하는데, 여러 자손ㄷㄹ은 조부와 아버지 앞에 가서 꿇어 앉아 슬피 운 다음 조모 및 어머니 앞에 가서 또 이와 같이 한다. 여자는 먼저 조모와 어머니 앞에 가서 곡한 다음에 조부 및 아버지 앞에 가서 남자의 의식과 같이 한다.

10.치장(治葬)

옛날에는 석 달 만에 장사를 지냈는데, 이에 앞서 장사를 지낼 만한 땅을 고른다.

묘자리를 정하면 이어 장사 지낼 날짜를 잡는다.

날짜가 정해지면 영역(瑩域.산소)에 사토제(祠土祭)를 지낸다.

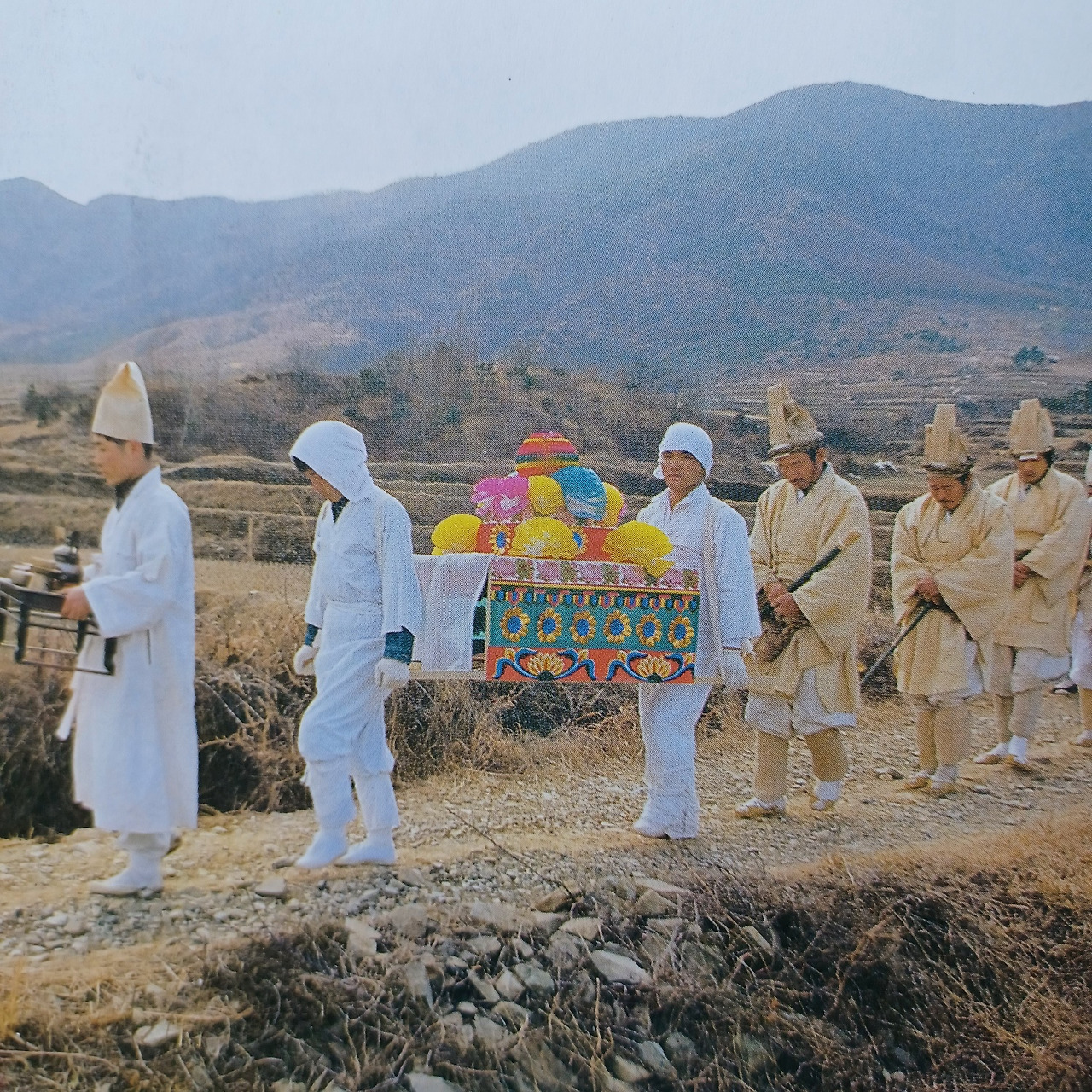

11.천구(遷柩)

영구(靈柩)를 상여로 옮기는 의식으로 발인(發靷) 전날 행한다. 이때 오복(五服)의 친척들이 모두 와서 각각 자기의 복을 입고 참례한다. 이때 조전(朝奠)을 올리는데, 축관이 혼백을 받들고 앞서 가서 사당 앞에 뵈면 집사는 제물을 진설한다. 다음에 명정이 따르고 복인(服人)들이 영구를 들어 모시면 상주 이하는 모두 곡하면서 그 뒤를 따른다.

조전(朝奠)을 올릴 때 집이 좁아서 영구를 모시고 출입하기가 어려우면 혼백으로 영구를 대신해도 된다. 그럴 때에는 제물이 앞서 가고, 그 다음에 명정 혼백의 순으로 간다. 사당 앞에 도착하면 북쪽으로 향해 혼백을 자리 위에 모신다.

이어서 영구를 다시 마루에 옮기는데, 이때 집사가 마루에 포장을 친다. 축관이 혼백을 받들고 영구를 안내하며 주인 이하 모두가 곡하면서 뒤따른다. 마루에 도착하면 영구를 마루에 축관은 깔린 자리 위에 놓고 축관은 영구 앞에 제물 올릴 상을 마련한다. 이것이 끝나면 모두가 제자리에 앉아 곡을 한다. 해가 지면 조전(祖奠)을 올리고 이튼날 날이 밝으면 영구를 상여로 옮긴다.

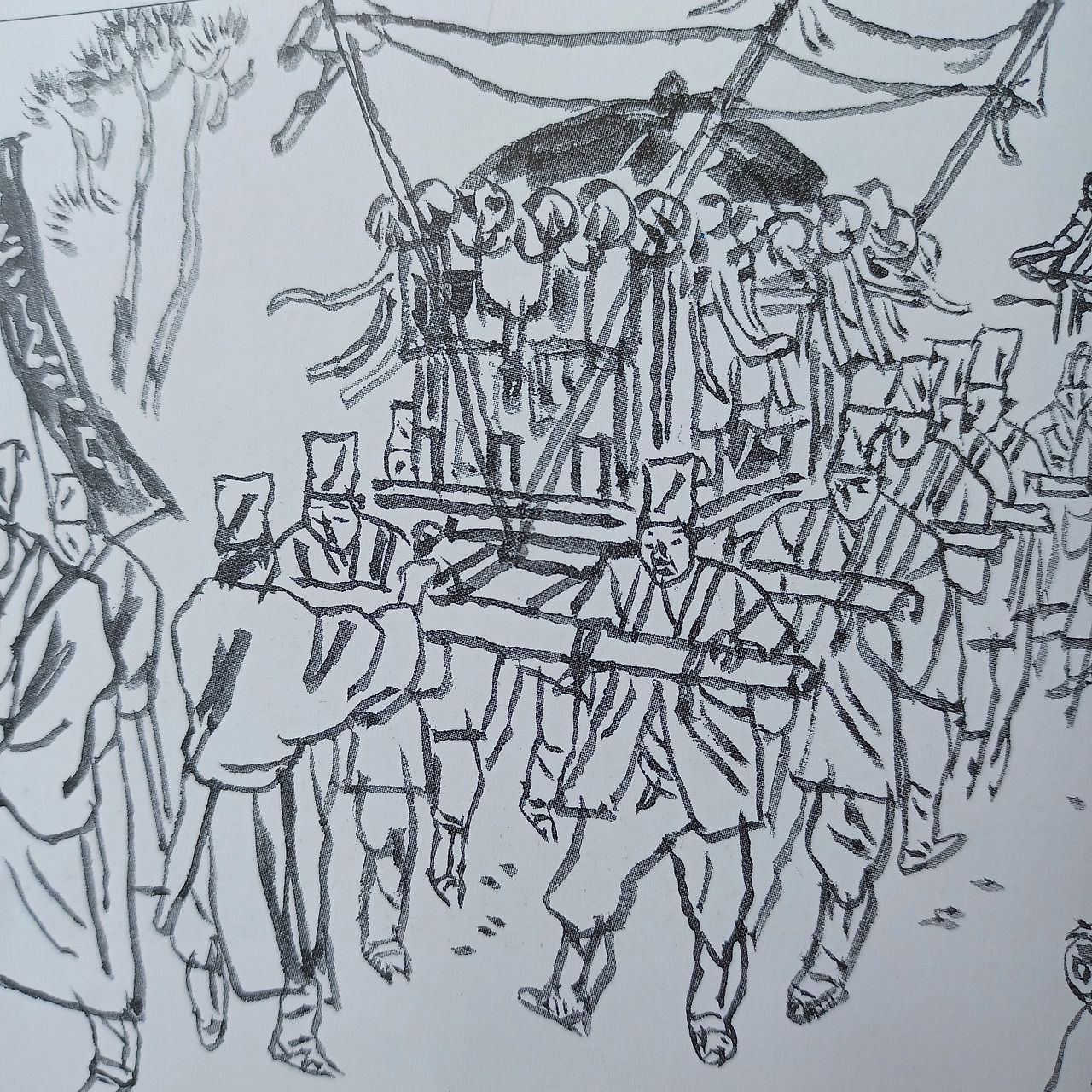

12.발인(發靷)

영구가 장지를 향해 떠나는 것을 말한다. 이때 견전(遣奠)이라 하여 조전(朝奠) 때와 같이 제물을 올리고 축문을 읽는데 이것을 요즘은 발인제(發靷祭)라 한다.

축관이 술을 따라 올리고 무릎을 꿇고 축문을 읽고 나면 상주 이하는 모두 곡하고 절한다. 제사가 끝나면 집사가 포(脯)를 거두어 상여에 넣는 경우도 있다. 이는 효자의 마음에 잠시라도 차마 신도(神道)가 의지할 곳이 없게 되면 어쩔까 염려하여 행하는 일이다.

영구가 떠나면 방상(方相)이 앞에 서서 길을 인도해 간다. 방상이란 초상 때 묘지에서 창을 들고 사방 모퉁이를 지키는 사람을 가르킨다. 명정, 공포, 만장, 요여(腰輿), 요여 배행, 영구, 영구 시종, 상주, 복인, 조객의 순서로 출발한다. 요여 비행은 복인이 아닌 친척이 하는 것이 예이며, 영구의 시종은 조카나 사위가 하는 것이 예이다.

13.운구(運柩)

영구를 운반하여 장지까지 가는 것을 말한다. 운구하는 도중에는 상주 이하 모두 곡하면서 따른다. 다만 장지가 멀어서 도저히 걸어서 갈 수 없는 경우에는 상주나 자질(子姪)들이 모두 화려하지 않은 수레를 타고 가다가 묘소 300보쯤 떨어진 곳에서 내려 걸어간다.

상여로 운구할 때 묘소에 가는 도중에 노제(路祭)를 지네기도 하는데 이는 고인(故人)과 친한 조객이나 친척 중에서 뜻있는 사람이 스스로 음식을 준비했다가 지내는 것이다.

만일 묘소가 멀 때는 매 30리마다 영구 앞에 영좌를 만들고조석으로 곡하며 제사를 올린다. 또 조석 식사 때가 되면 상식(上食)을 올리고, 밤이면 상주 형제는 모두 영구 곁에서 잔다.

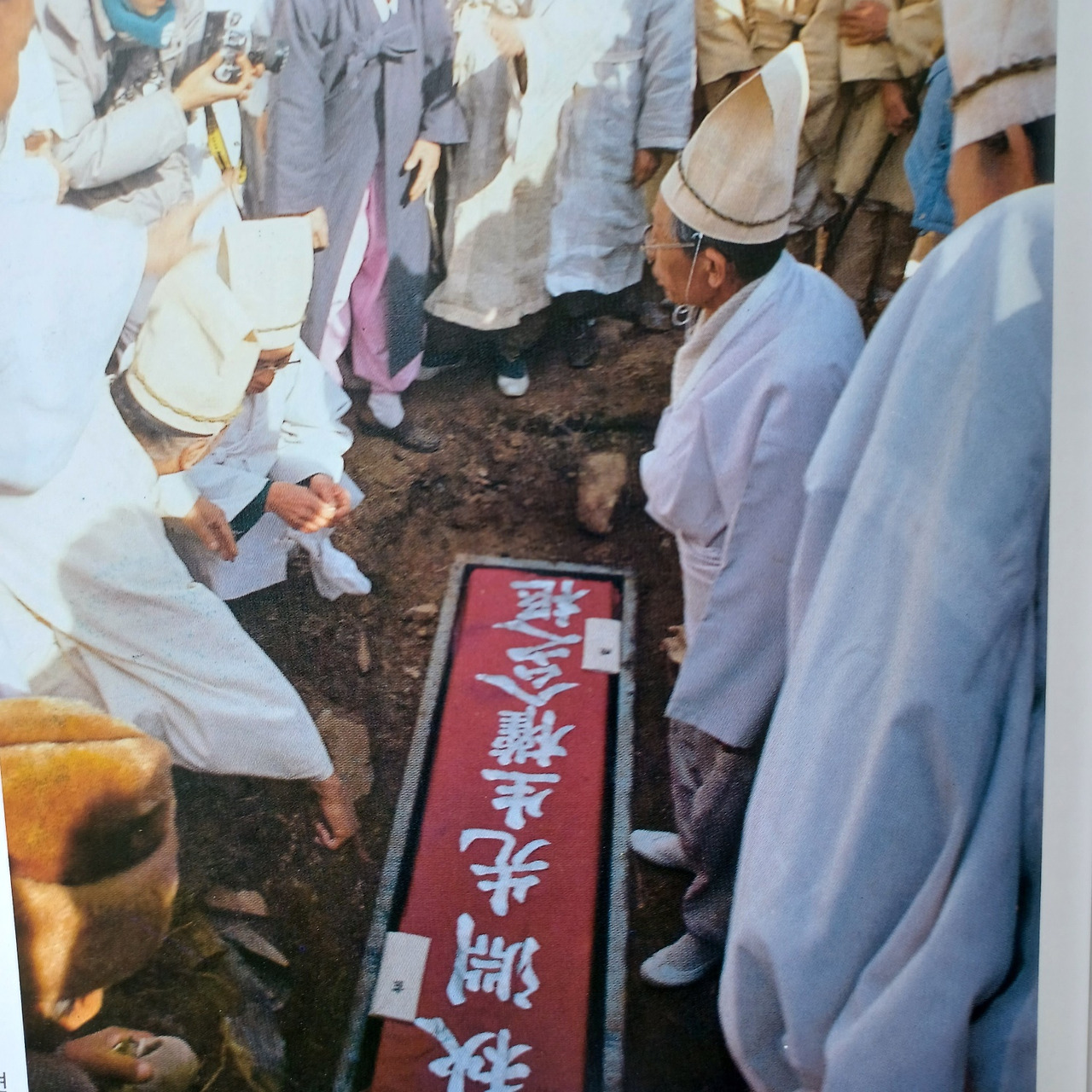

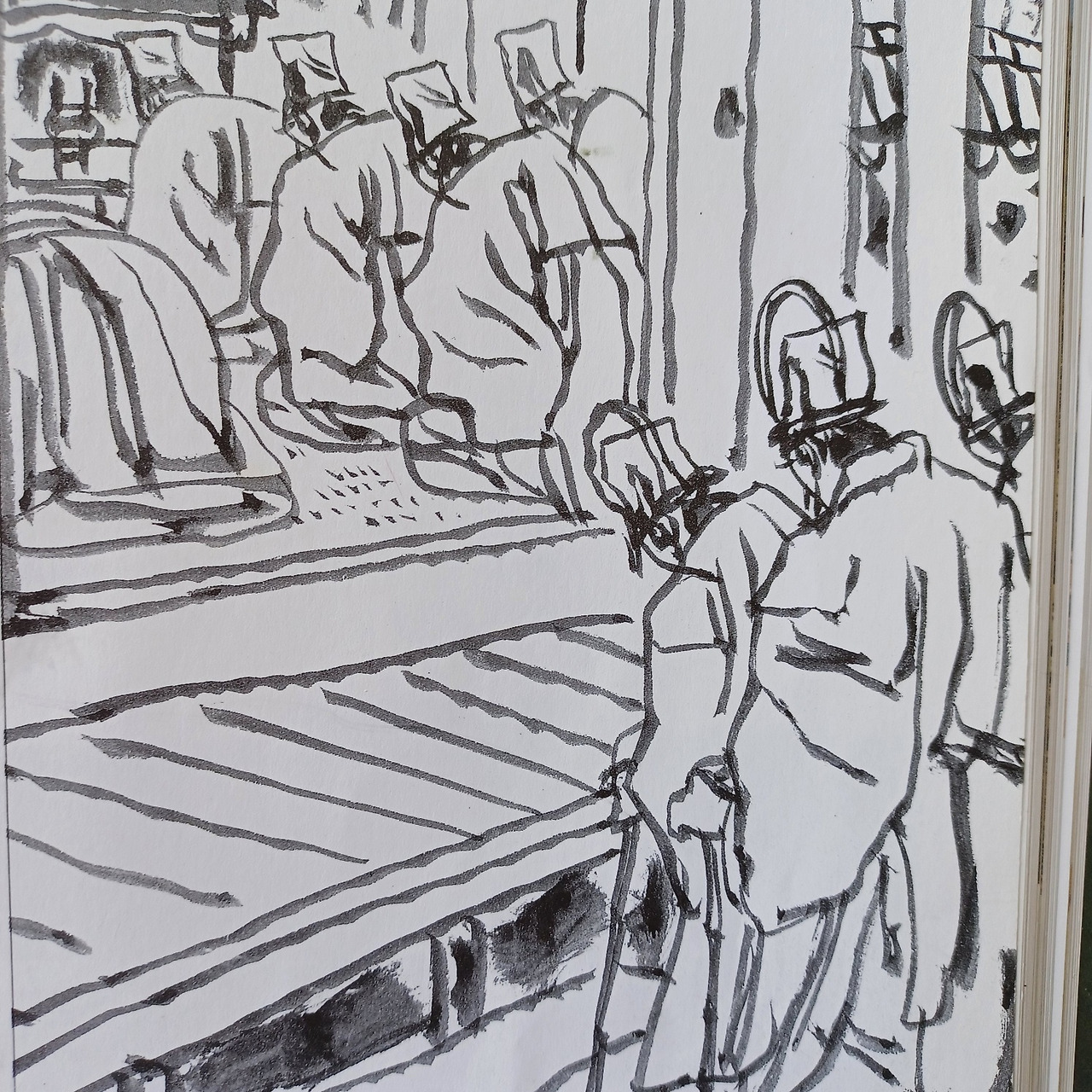

14.하관(下棺)

하관할 때 상주들은 곡을 그치고 하관하는 것을 살펴본다. 혹 다른 물건이 광중(壙中)으로 떨어지거나 영구가 비틀어지지 않는 가를 살핀다.

하관이 끝나면 풀솜으로 관을 깨끗이 닦고 나서 구의(柩衣)와 명정을 정돈해서 관 한복판에 덮는다. 집사자가 현훈(玄纁)을 가져다가 상주에게 주면 상주는 이것을 받아서 축관에게 주고 축관은 이것을 받들고 광중에 들어가 관의 동쪽, 즉 죽은 사람의 왼편에 바친다. 이때 상주가 두 번 절하고 머리를 조아리고 나면 모든 사람들이 슬피 곡한다. 현훈이란 폐백으로 쓰는 흑색과 홍색의 비단을 말하는데, 이것은 동심결로 묶는다.

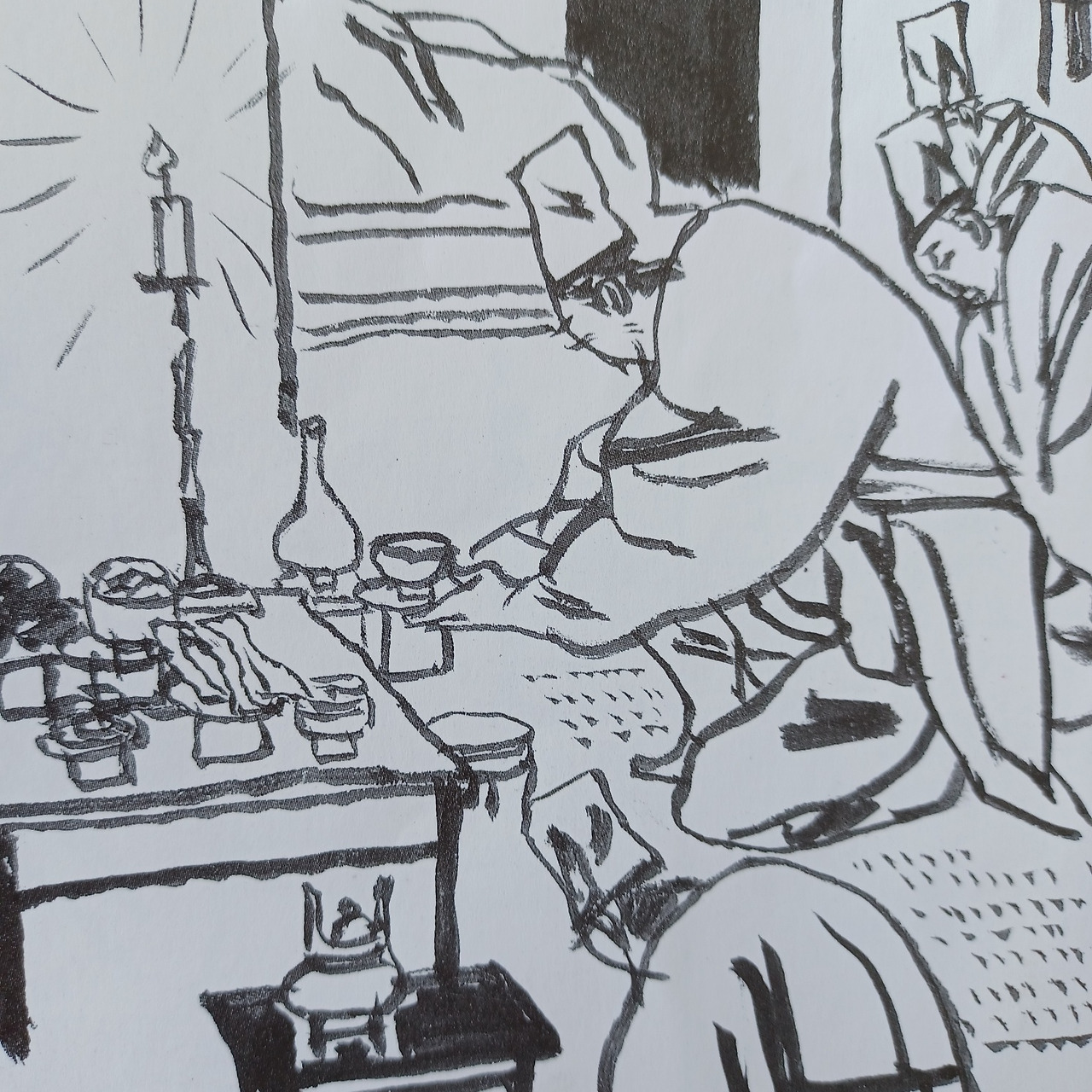

15.성분(成墳)

흙과 회(灰)로 광중을 채우고 흙으로 봉분을 만드는 것을 말한다. 지석(誌石)을 묻는 경우에는 묘지가 평지에 있으면 광중 남쪽 가까운 곳에 묻고, 가파른 산기슭에 있으면 광중 남쪽 몇 자쯤 되는 곳에 묻는다.

이때 제주(題主)라 하여 신주(神主)를 쓰는데, 집사자가 미리 영좌 동남쪽에 책상을 준비하면 축관이 미리 준비한 신주를 꺼내 놓고, 글씨 잘 쓰는 사람을 시켜 쓰게 한다. 다 쓰고 나면 축관이 신주를 받들어 영좌에 모시고 혼백은 상좌에 넣어서 그 뒤에 놓는다. 이어 향을 피우고 주인 이하 모두 두 번 절하고 슬피 곡한다.

성분했을 때는 제물을 올리고 제사를 지낸다. 이때 축문을 읽고, 신주를 쓴 뒤에는 향만 피우고 축문을 읽는다. 이 절차가 끝나면 혼백을 모시고 집으로 돌아온다.

16.반곡(反哭)

장례가 끝난 뒤 상주 이하가 요여를 모시고 귀가하면서 곡하는 것을 말한다. 집 대문이 보이면 다시 곡을 한다. 집사는 영좌를 미리 만들어 놓았다가 상주가 집에 도착하면 축관으로 하여금 신주를 모시게 하고 신주 뒤에 혼백함을 모신다. 그러면 상주 이하가 그 앞에 나아가 슬피 곡을 한다.

장자에서 혼백을 다시 집으로 모셔 오는 것을 반혼(反魂)이라 한다.

17.초우(初虞)

초우는 장례를 지낸 날 중으로 지내는 제사이다. 만일 집이 멀어서 당일로 돌아올 수가 없응 때는 도중에 자는 집에서라도 지내야 한다. 이때 상주 이하 모두가 목욕을 하지만 머리에 빗질은 하지 않는다.

이 초우부터 정식으로 제사를 지내는 것이기 때문에 제물 이외에 채소와 과일도 쓰며, 제사를 지내는 동안 상제들은 방 밖에서 상장(喪杖)을 짚고 서며, 그밖의 참사자들은 모두 영좌 앞에서 곡한다.

초헌(初獻)과 아헌(亞獻) 종헌(終獻)이 끝나고 유식(侑食)을 하고 나면 상주 이하는 모두 밖으로 나가고, 합문(闔門)과 계문(啓門)이 끝나면 다시 모두 들어가서 곡한다. 이러한 절차가 다 끝나면 축관이 혼백을 묘소앞에 묻는다.

18.재우(再虞)

초우가 지난 후 유일(柔日)을 당하면 재우를 지내는데, 유일이란 을(乙) 정(丁) 기(己) 신(辛) 계(癸)에 해당하는 날이다. 제사 지내는 법은 초우 때와 마찬가지이다.

하루 전에 제기(祭器)를 정리하고 음식을 마련한다. 당일 동이 트면 일찍 일어나 채소와 실과와 술과 반찬을 진설하고 날이 밝으려고 할 때 지낸다.

19.삼우(三虞)

재우를 지낸 뒤 강일(剛日)을 당하면 삼우를 지낸다. 강일이란 갑(甲) 병(丙) 무(戊) 경(庚) 임(壬)에 해당하는 날이다. 제사 지내는 절차는 초우 재우 때와 마찬가지이다.

20.졸곡(卒哭)

삼우가 끝난 후 3개월이 지나서 강일(剛日)을 당하면 지낸다. 제사 지내는 절차는 삼우 때와 다를 것이 없고, 다만 이로부터는 비록 슬픈 마음이 들어도 무시로 곡하지 않고 조석곡(朝夕哭)만 한다.

졸곡이 지난 후부터는 밥을 먹고 물도 마신다. 잠 잘 때는 목침(木枕)을 벤다. 고례에 의하면 3년상 동안에는 다른 제사는 지내지 않는다고 했지만, 장사를 지내기 전에만 폐지하고 졸곡을 지낸 뒤에는 절사(節祀)와 기제(忌祭) 묘제(墓祭) 등은 지내되, 그것도 복(服)이 가벼운 사람을 시키는 것이 옳다. 제수(祭需)도 보통 때보다 한 등급 감해서 지내는 것이 예법의 일단일 것이다.

21.부제(祔祭)

졸곡을 지낸 다음 날 지내는 제사로서 새 신주를 조상 신주 곁에 모실 때 지낸다. 이 제사도 졸곡 때와 같이 차리지만 다만 사당에서 지낸다는 것이 다르다.

신주를 모실 때는 축관이 독(櫝)을 열고 먼저 조고(祖考)의 신주를 받들어 내다가 영좌에 놓고, 다음으로 내집사(內執事)가 조비(祖妣)의 신주를 받들어 내다가 그 동쪽에 놓는다. 이 절차가 끝나면 상주 이하가 영좌로 나가 곡하고, 축관이 새 신주의 주독(主櫝)을 받들고 사당으로 들어가 영좌에 놓는다. 새 신주를 모실 때는 향을 피운다.

여기에서부터는 우제(虞祭) 때와 같이 제사를 지내고 초헌 후에 축문을 읽고 나서 먼저 모셔 내온 조비의 신주를 도로 모시고 새 신주를 모시는 것으로 제사를 지낸다.

22.소상(小祥)

초상을 치른 지 만 1년이 되는 날 지내는 제사이다. ㅛㅗ상은 윤달과 상관 없이 13개월 만에 지낸다. 옛날에는 날이 밝아서 지냈으나 요즘은 첫 기일(忌日)에 지낸다. 제사 절차는 졸곡과 같다.

이때 변복(變服)으로는 연복(練服)을 입게 되므로 이것을 준비해야 되고, 남자는 수질(首絰)을 벗고 주부는 요질(腰絰)을 벗는다. 또 기년복(朞年服)만 입는 사람은 길복(吉服)으로 갈아 입는다.

연복이란 빨아서 다듬는 옷을 말한다. 제사를 지내기 시작하면 강신(降神)하기 전에 모든 복인이 연복으로 갈아 입고 들어가 곡하는데 강신에서 사신(辭神)까지의 의식 절차는 역시 졸곡 때와 같다.

23.대상(大祥)

초상 후 만 2년 만에 지낸다. 그러므로 초상이 난 후 25개월 만에 지내는 셈이다. 남편이 아내를 위해서는 13개월 만에 지낸다. 제사의 절차는 소상 때와 같다. 사당에는 새 신주를 모셔야 하므로 먼저 고하고, 대상이 끝나면 즉시 부묘(祔廟)한다.

이 제사에는 남자는 백직령(白直領)에 백립(白笠)을 쓰고 백화(白靴)를 신으며, 부인은 흰 옷에 흰 신을 신는다.

이 제사로 상복(喪服)을 벗고, 젓갈이나 간장, 포 같은 것을 먹는다. 대상이 끝나면 궤연(几筵)을 없애므로 신주는 당연히 사당으로 모시게 된다.

24.담제(禫祭)

대상을 지낸 후 한 달을 지나 두 달이 되는 달에 지낸다. 초상으로 부터 27개월에 지내고 윤달도 역시 따진다. 남편이 아내를 위해서는 15개월 만에 지낸다.

전달 하순(下旬) 중으로 택일을 하는데 정일(丁日)이나 해일(亥日)로 고른다. 날짜가 결정되면 상주는 사당에 들어가 감실 앞에서 두 번 절하고 그 자리에 있던 사람들도 모두 재배한다. 이 절차가 끝나면 담제를 지내는데, 제사 절차는 대상 때와 같다.

이 제사가 끝나면 비로소 술을 마시고 고기를 먹는데, 술을 마시기 전에 먼저 식혜를 마시고 고기를 먹기 전에 먼저 건육(乾肉)을 먹는다.

25.길제(吉祭)

담제를 지낸 이튼날 날짜를 정해서 지내는데, 담제를 지낸 달 중에서 정일(丁日)이나 해일(亥日)로 정한다. 날짜가 정해지면 담제 때와 같이 먼저 사당에 고한다. 아버지가 먼저 죽어 사당에 들어갔으면 어머니 초상이 끝난 후에 따로 길제를 지낸다.

이 때 입는 길복(吉服)은 3년상을 다 마친 다음에 입는 평복을 말한다. 날이 밝아서 제사를 지낼 때에는 상주 이하가 모두 자기 자리에서 화려한 옷으로 바꾸어 입고 사당 앞에 가서 뵙닌다. 그밖에 절차는 보통 때의 제사와 같다. 제사가 끝난 후에는 대(代)가 지난 신주는 묘소 곁에 묻는다. 신주를 묻을 때 묘에 고하는 절차는 없으나 주과(酒果)를 올리고 절한다.

'가져온 글' 카테고리의 다른 글

| 누가 내 뺨을 때릴 수 있겠는가? (0) | 2024.07.16 |

|---|---|

| 나의 영원(永遠)한 스승 (0) | 2024.06.17 |

| 전통혼례(傳統婚禮) (2) | 2024.06.09 |

| 괴나리 봇짐 (0) | 2024.06.07 |

| 親族.內從.外家 관계 계촌도 (2) | 2024.06.04 |