祭禮順序(제례순서)

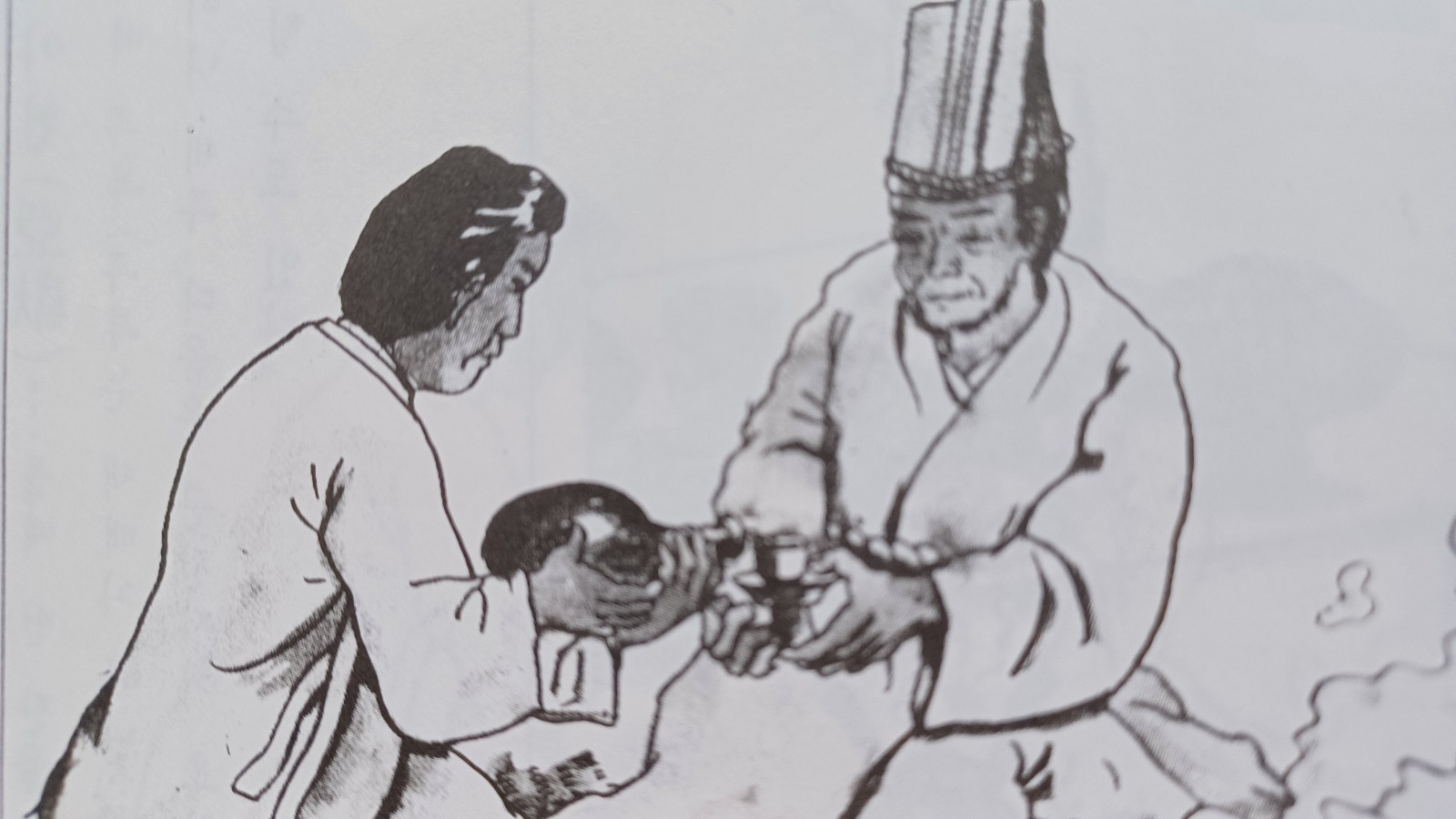

1.강신(降神)

신위께서 강림(降臨)하시어 음식을 드시도록 청하는 뜻으로 제주(祭

主)를 위시하여 모든 참사자가 신위 앞에 선 다음 제주는 꿇어 않아

분향하고 잔이 차지 않게 따른 술잔을 우집사(右執事=대개 제주의

子姪이 함)로부터 받아서 모사에 세 번으로 나누어 부은후에 빈 잔

은 우집사에게 건네주고 일어나서 재배한다.

2.참신(參神)

참신은 강신을 마친 후에 제주 이하 일동이 일제히 신위를 향하여

재배한다.

신주(神主)를 모시고 올리는 제사인 경우에는 참신을 먼져 하고 지

방(紙榜)인 경우에는 강신을 먼져 한다.

3.초헌(初獻)

제주는 강신 때와 같이 꿇어 않아 분향한 후 좌집사로부터 받은 잔

에 우집사가 술을 가득히 부어 주면 오른손으로 잔을 들어 모사에

조금씩 세 번에 기울여 부은 뒤에 양손으로 받들어 집사에게 준다.

집사는 이를 받들어 먼져 고위(考位)앞에 올린다. 다음으로 비위

(妣位)앞에 올리는 잔은 모사에 기울이지 아니하고 그대로 받아서

울리고 저를 고른 후에 재배한다.

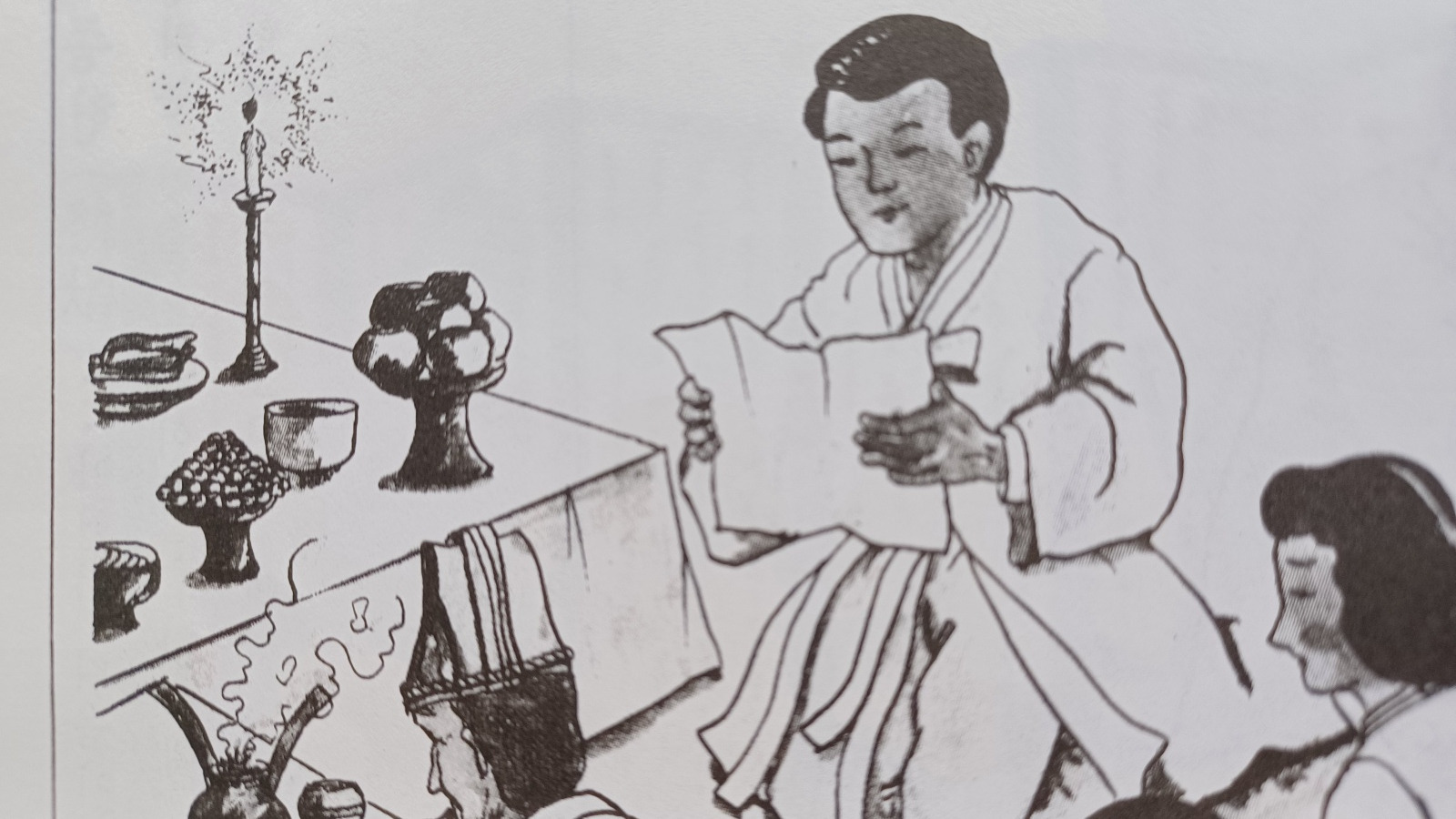

4.독축(讀祝)

축문 읽는 것을 독축이라하며 초헌 후에 일동이 꿇어 않으면 제주

옆에 않은 축관이 천천히 그러나 크게 축문을 읽는다. 다 읽고나면

일동은 기립하여 재배한다. 독축은 초헌에 한다.

5.아헌(亞獻)

둘 재 번 잔을 올리는 것을 아헌이라 하며 주부(주부는 재배가 아닌

四拜)가 올리는 것이 관례이나 제주 다음은 근친자가 초헌과 같은

순서에 따라 올릴 수도 있다.

6.종헌(終獻)

어헌자 다음가는 근친자가 끝잔으로 올리는 것을 종헌이라 하는데,

아헌자는 잔을 받아서 초헌때와 같이 모사에 세 번 기울였다가 올

린다.

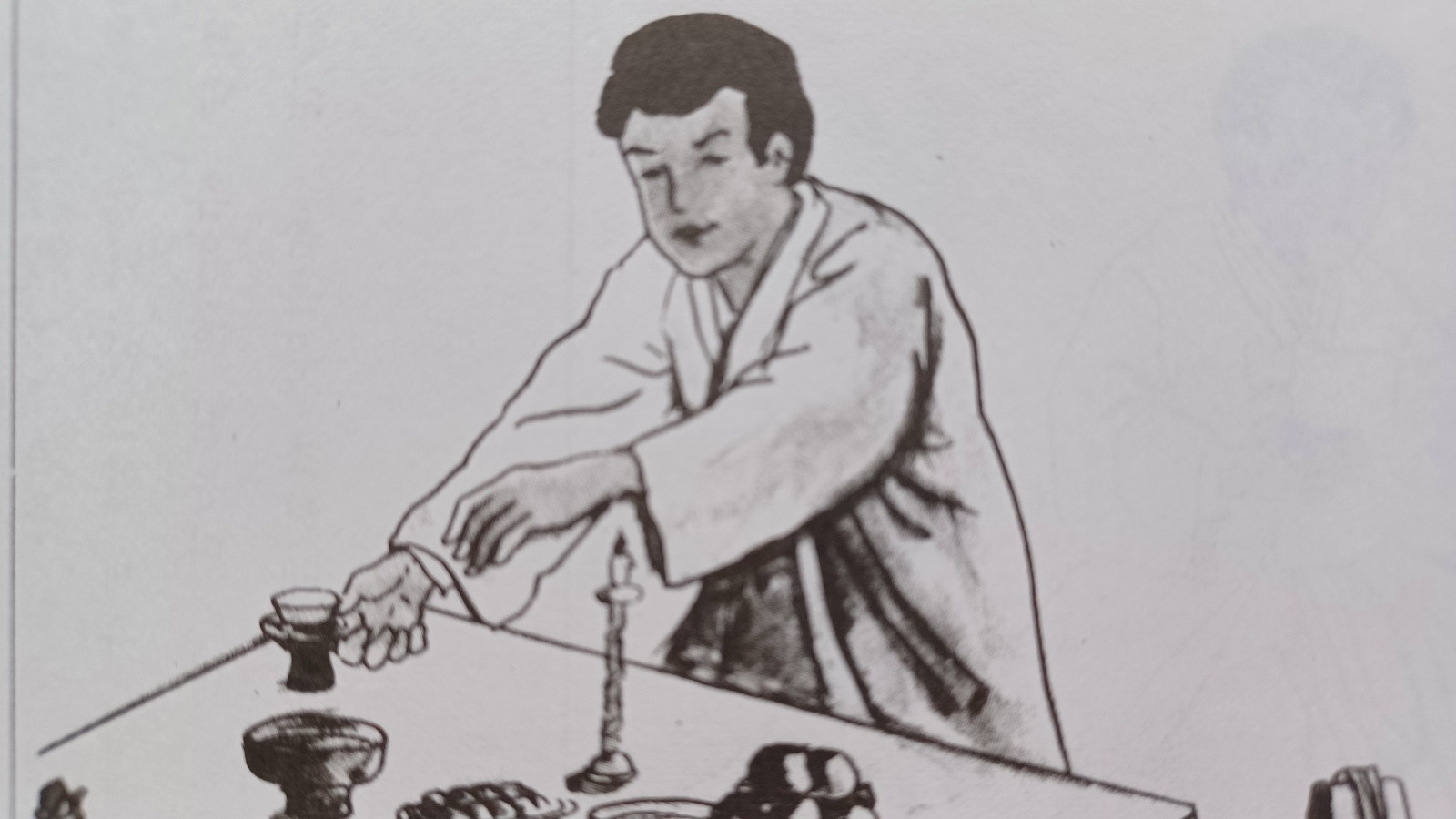

7.첨작(沾酌)

초헌자가 신위 앞에 꿇어 않아 우집사가 새로운 술잔에 술을 조금

따라주면 받아서 좌집사에게 준다. 좌집사는 이것을 받아, 종헌자

가 종헌 때 모사에다가 기울렸기 때문에 차지 않은 잔에 세 번으로

나누어 첨작하고 재배한다.. 첨작은 유식(侑食)이라고도 한다.

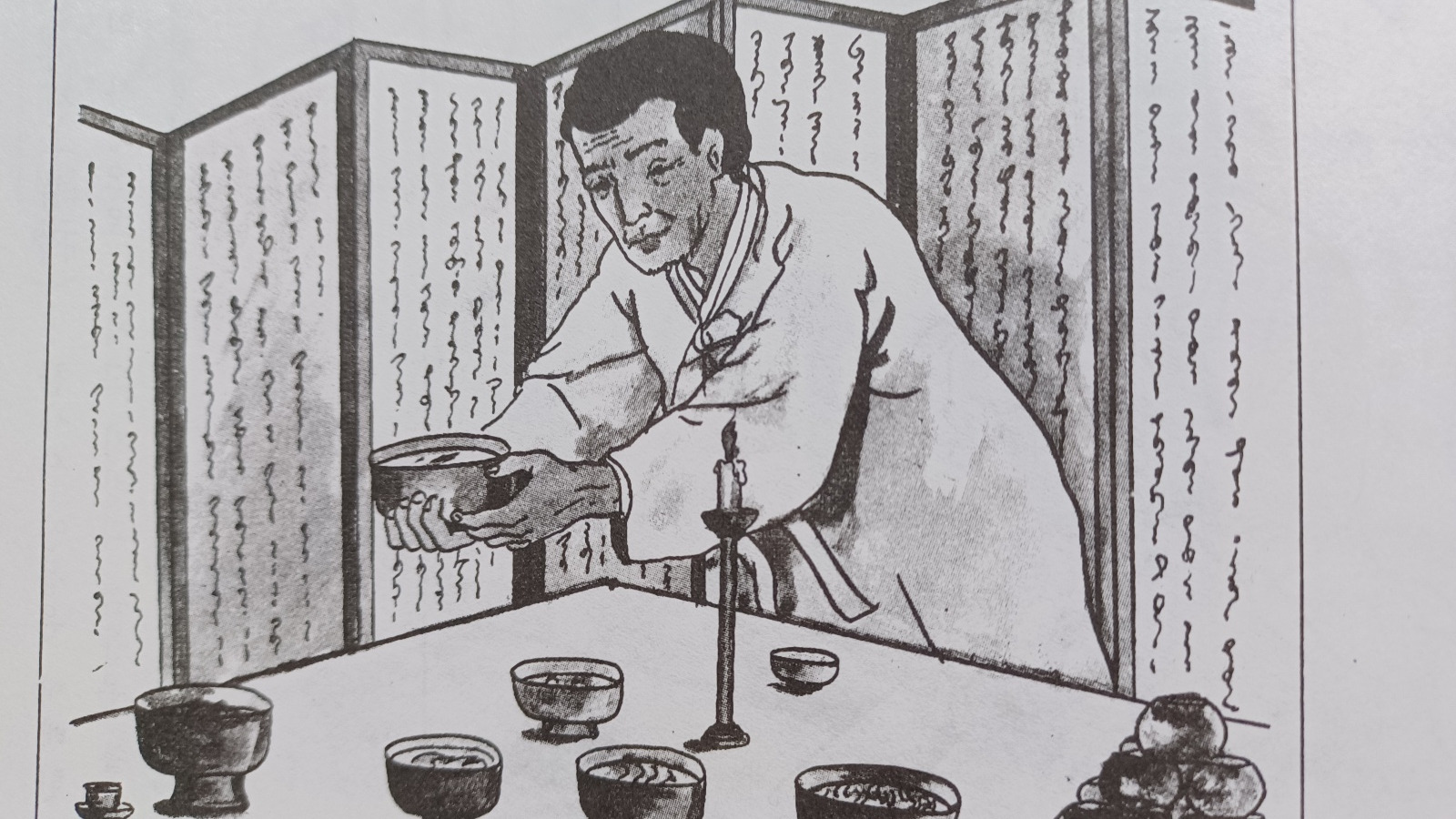

8.계반삽시(啓飯揷匙)

메 그릇 뚜껑을 열어 놓고 수저를 꽂는 것으로서 이때 수져 바닥이

동쪽(신위를 향해서 제주의 오른편)으로 가게 하여 꽂는다.

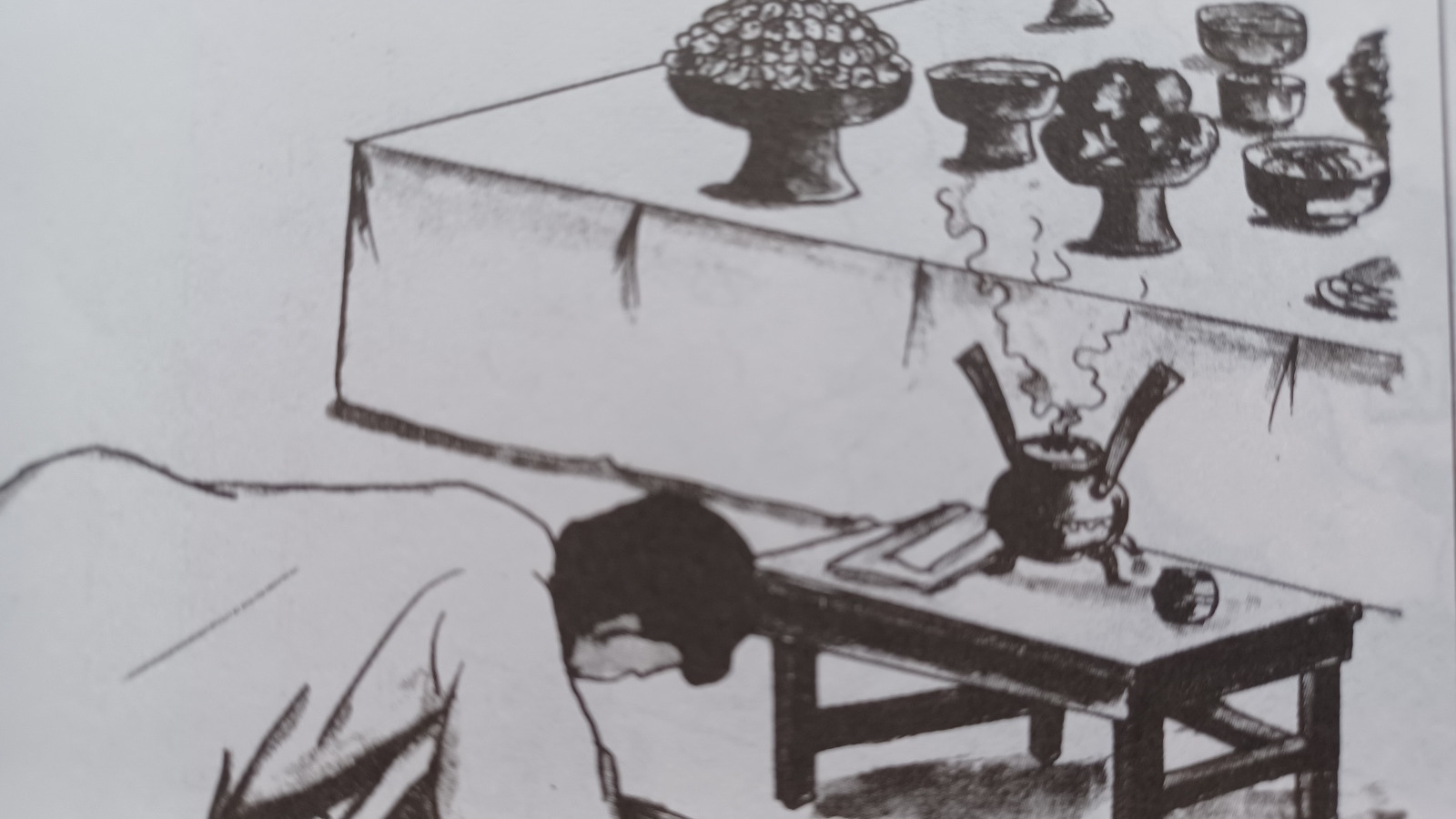

9.합문(闔門)

합문이란 참사자 일동이 강림하신 신위께서 진설한 제수 음식을 흠

향하시도록 한다는 뜻으로 방에서 나온 후 문을 닫는 것을 말하는

데, 대청에서 제사를 지내는 경우에는 뜰아래로 내려와 조용히 기

다린다.

10.개문(開門)

개문이란 문을 여는 것을 말하는데 제주는 문을 열기 전에 우선 기

침을 세 번하고 난 후에 문을 열고 들어간다.

11.헌다(獻茶)

숭늉을 갱과 바꾸어 올린 다음 수저로 메를 조금씩 세 번 떠서 말아

놓고 저(箸)를 고르고 난후에 참사자 일동은 잠시 읍(揖)한 자세로

있다가 제주의 기침 소리에 따라서 고개를 든다.

12.철시복반(撤匙復飯)

철시복반이란 숭늉그릇에 놓인 수저를 거둔 다은 메 그릇에 뚜껑을

닫는 것을 말한다.

13.사신(辭神)

참사자 일동은 재배한 다음 신주는 본래의 사당으로 모시고 지방과

축문은 불사른다.

즉 신위와 작별하는 것이다.

14.철상(撤床)

모든 제수를 물리는 것을 철상이라하며 제수는 뒤쪽에서부터 물린

다.

15.음복(飮福)

음복이란 조산께서 주시는 복된 음식이라는 뜻으로 받아 들이고 제

사가 끝나는데로 참사자와 가족이 모여서 함께 먹을 뿐만 아니라 이

웃에 나누어 주기도 하고 또 이웃 어른들을 모셔다가 대접도 한다.

'가져온 글' 카테고리의 다른 글

| 괴나리 봇짐 (0) | 2024.06.07 |

|---|---|

| 親族.內從.外家 관계 계촌도 (2) | 2024.06.04 |

| [무흘구곡] 한강 정구 선생 학문적 성찰 이룬 물굽이 (2) | 2024.05.28 |

| * 나를 깨우는 108배, 백팔대참회문 (2) | 2024.05.26 |

| ♤맹사성 이야기♤ (0) | 2024.05.25 |